|

本セッションには、24名の方が参加されました。セッションの冒頭において、参加者が「本セッションを選んだ理由(動機)」について書き出し、それらをグループ化した結果、本セッションの受講動機は、「研究室運営」「人材育成」の2つに大別されることが分かりました。また、この結果を受けて、宮野准教授から、研究室運営を考える観点として、(1)環境、(2)人材、(3)役割の3点についてミニレクチャーがなされました。

宮野准教授のミニレクチャーについての要旨は、以下の通りです。

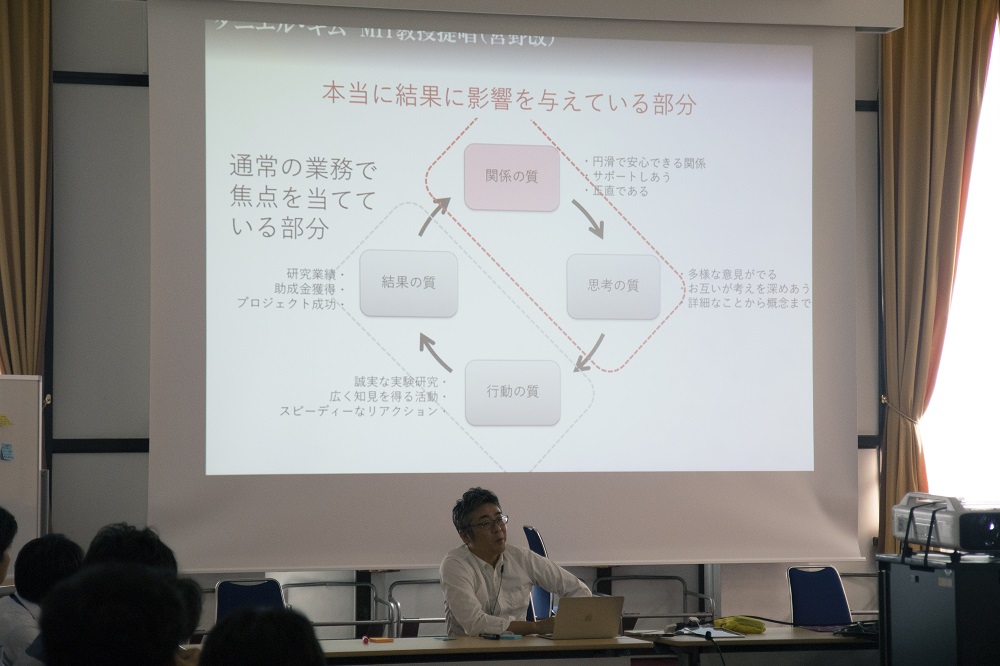

「研究室は、数年で学生や教員が入れ替わりますが、研究室では、『研究』『教育』『社会貢献』のすべてを担うよう求められます。また、教員は教育のプロではありませんが、教育(人材育成)も研究室の大事な役割のひとつとされています。研究室という組織自身を活性化させるためには、『研究ドリブン』から『人材育成ドリブン』にシフトしていくことが重要です。そのためには、教員は学生とのコミュニケーションの取り方(目的)を変えることが必要となりますので、まずは学生のモチベーションを知ることから始めると良いと思います。具体的なモチベーションの探り方として、『学生とのコミュニケーションチェックリスト』を用意しましたので参考にしてください。さらに、コーチングでよく使われる手法ですが、学生をコミュニケーションのスタイル(プロモーター、コントローラー、アナライザー、サポーター)に分けて、それぞれに適した指導を行うのも良いでしょう。研究室運営をよりよくするためには、(1)学生のモチベーションを知り、それと研究生活を結びつける、(2)戦略を持って学生と接する、(3)研究室のムードを意図的に作ることが大切です」

続いて、ミニレクチャーを踏まえて、参加者から実際の研究室運営での悩みに係る質問がなされるなど活発な意見交換が行われ、今後の研究室運営に活用できる方法論などを学べる有意義なセッションとなりました。

なお、本セッションでは、参加者全員に「大学研究室の歩き方講座 for 学生…とみせかけて実は指導に悩む大学教員向け」という事例集を配布しておりますが、これは、宮野准教授が調査した大学研究室の”あるあるネタ”を題材にして、研究室を活性化するコツを解説したものです。

|